Concertation et dialogue science-société, un contre-exemple

1

mar.

2007

Non non, le contre-exemple en question n'est pas celui des OGM, dont le débat parlementaire a été évité au profit d'un décret passé par le gouvernement. Le cas dont je vais vous entretenir est passé beaucoup plus inaperçu dans les médias nationaux... Il s'agit d'un projet de centrale géothermique dans la région de Bâle : dans le cadre du programme suisse "Deep Heat Mining", ce projet vise à fournir de l'électricité et du chauffage aux ménages de l'agglomération de Bâle, grâce à l'énergie disponible à 5000 mètres de profondeur.

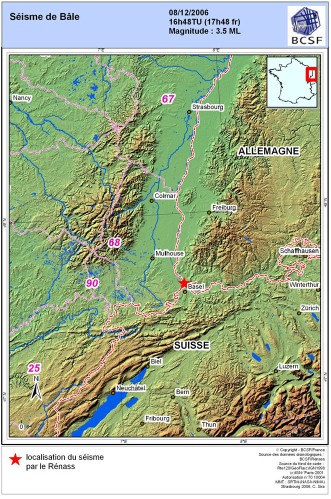

Le premier forage, exploration préalable à l'exploitation, a été achevé en octobre 2006. Et le 8 décembre dernier, de l'eau injectée en profondeur provoquait un séisme de magnitude 3,5. Un séisme d'origine humaine, donc, dans une région qui a connu par le passé quelques séismes de très grande ampleur et qui possède une industrie chimique très sensible.

Voilà notre premier acteur, la science et la technologie. Mais la société n'est jamais loin. En fait, la population surprise ignorait tout du projet : les experts avaient calculé que les secousses seraient à peine sensibles et que seuls les autorités et les médias devaient être prévenus. Quatre répliques qui se sont produites entre le 15 décembre et le 2 février dernier, de magnitude comprise entre 2,5 et 3,3, leur ont donné tort et ont conforté les habitants dans l'idée qu'on leur a caché quelque chose d'importance…

D'autant que la ville de Bâle est frontalière avec la France (Haut-Rhin) et l'Allemagne (Baden-Wurtemberg), et que ces deux pays qui ont aussi fortement ressenti les secousses n'ont pas eu leur mot à dire dans le projet. Un exemple flagrant que les interlocuteurs des experts (en l'occurrence les autorités) sont rarement superposables aux populations concernées, et suivent une toute autre rationalité (droit national ou cantonal vs. espace géographique européen ou consommateurs locaux vs. population plus large concernée par les nuisances).

Alors, qu'aurait-on pu faire ? Etablir un dialogue avec la société civile, co-construire le projet de forage et non pas communiquer pour reconquérir l'opinion publique

comme l'affirme un membre du conseil d'administration de la société Geopower Basel AG. A priori, les habitants seraient sans doute favorables à un tel projet, à condition qu'ils aient voix au chapitre dans la transparence la plus totale.

Aujourd'hui, la balle est dans le camp des entrepreneurs, qui ont interrompu momentanément leurs activités et ont commandé un rapport d'experts. Et, acculée et avec un peu de retard,

La société d’exploitation Geopower a reconnu que la technologie utilisée était encore assez peu connue et qu’elle nécessitait des recherches approfondies. Les autorités bâloises reconnaissent, de leur côté, avoir sous-évalué les risques.

Selon le journal municipal local Ludovie, la Présidente du Gouvernement de Bâle reconnaît que les informations concernant ces travaux ne sont pas parvenues à la population, ni aux autorités de nos voisins. Aujourd'hui, nous devons admettre qu'il s'agit là d'une erreur, nous acceptons la critique concernant cette manière de procéder.

Et pour montrer que le problème se répète encore et toujours, citons le Directeur de l'Institut de veille sanitaire à propos d'une toute autre affaire : pour que la confiance vis-à -vis de l'expertise soit réelle, il faut associer le plus en amont possible la société civile

. Associer, et pas seulement communiquer vers

©

©

Commentaires

Pour tes lecteurs, tu pourrais également préciser ce que représente une magnitude d'ordre 3. D'après Wikipedia, c'est à peu près la limite de perception (bien que ce ne soit pas un echelle construite pour ça) et causant rarement des dégâts. Cela n'excuse en rien le manque de communication sur ce projet, et les habitants peuvent légitimement s'inquiéter (un peu) si la région a un passé sismique. Ou alors, en relâchant les contraintes et en provoquant des secousses moindres, cela permettrait en réalité de prévenir les séismes de plus grande ampleur...

Benjamin > Comme tu l'as remarqué, le lien caché derrière envoyait vers la page Wikipédia qui donne tous les détails, plus que je ne pourrais en donner moi-même ;-) A propos du passé sismique de Bâle, toujours selon Wikipédia :

J'allai le dire... la France et l'Allemagne n'ont probablement pas "fortement ressenti" les secousses : elles les ont juste clairement enregistrées sur les sismogrammes. Co-construire le projet de forage avec la population civile... à part les informer des travaux, des objectifs, des risques... je ne vois pas très bien ce que tu entends par là . On ne peut pas faire participer tout le monde à un choix technique ou à l'évaluation d'un risque environnemental ?

ugn > Si, les données préliminaires pour la France montrent que les secousses ont été fortement ressenties en Alsace ! Et selon un article des Dernières nouvelles d'Alsace du 11 février dernier,

Bien-sûr, il faudra attendre l'enquête macrosismique pour les données définitives... Ce que j'entends par co-construire, c'est aller au-delà de "les experts parlent à la population". Non pas communiquer et informer du projet de forage mais se mettre d'accord au préalable sur les limites à ne pas franchir, les conditions d'acceptation du projet, les contraintes (par exemple creuser le jour et pas la nuit). Tu remarques que cette démarche, qui se fait en concertation avec la population ou un échantillon représentatif de celle-ci, permet aussi dans le même temps d'informer et de communiquer, peut-être de manière plus visible et efficace encore.

La carte à laquelle tu fais réference montre des points gradués du bleu au rouge; aucun ne dépasse le jaune (pas de rouge ni même orange), et le rouge lui-même correspond à de "légers dégâts"... le référentiel utilisé est assez frileux, voire alarmiste! certes, il s'agit d'une moyenne, mais de 72 témoignages sur 17 points. Libé en dit: "La catastrophe n'a causé que des dégâts matériels, telles que des fissures aux bâtiments ou des chutes d'objets". En croisant les deux informations, je dois conclure que les dégâts ont été anecdotiques. De plus, l'existence de dégâts ne signifie pas que les secousses ait été sensibles pour les humains (autres que ceux équipés de sismographes).

toujours sur le BCSF, apparemment, il s'est produit 4 séismes de magnitude supérieure à 3,5 dans l'ouest de la France lors de ces 6 derniers mois. Evidemment, il n'y a pas de coupable, donc moins de médiatisation.

(j'avais remarqué le lien vers wikipedia, mais les gens comme moi peuvent ne pas tous les explorer; rien de tel qu'une nuance explicite donc ;-) )

Benjamin > Dégâts anecdotiques peut-être, mais bel et bien ressentis par les humains (je possède plusieurs témoignages directs, et d'ailleurs le BCSF dont voici la carte mise à jour place les dégâts matériels plus haut dans l'échelle que le ressenti par les habitants !). Cela dit, je ne vois pas l'intérêt de chercher à relativiser à tout prix : peu importe que la réaction de la population soit bien fondée ou non, elle est de toute façon indiscutable puisqu'elle a fait arrêter le projet, remis en cause la démarche et les rapports des experts, mis les politiques dos à dos, refroidi les relations entre les autorités françaises et suisses etc. C'est cette efficacité même, cette performativité, qui fabrique le séisme au même titre que les sismographes !

Benjamin et ugn > D'ailleurs, vos réactions montrent bien la différence de rationalité entre l'expert (ou le scientifique, comme vous), qui raisonne de manière absolue, regarde les chiffres, compare etc. et le profane, qui raisonne de manière relative (ce que je vis ici et maintenant, les dégâts que je vois et dont j'entends parler, la peur du séisme millénaire de Bâle ancrée dans la mémoire collective et celle d'une catastrophe avec l'industrie chimique…). On ne pouvait rêver plus belle preuve par l'exemple de la nécessité du dialogue entre les populations et les experts ! ;-)

"peu importe que la réaction de la population soit bien fondée ou non" ? je sais bien que la démocratie consiste à prendre des décisions sur la base des réactions des gens, qu'elles soient fondées ou pas. et, poncif, c'est le moins pire. mais le rôle de l'expert reste bel et bien de juger si ces réactions sont fondées ou pas, et le cas échéant d'informer et d'éduquer (via les medias) pour permettre aux gens d'évoluer vers des réactions mieux fondées. donc, ça importe quand même un peu... on ne va pas se résoudre à une société de gerbilles émotives !

ugn > Tu prends le fait social comme une variable x, je le prends comme une donnée : pour toi, on peut (et doit) agir sur x pour atteindre une situation supposée idéale, on peut aussi discuter x et voir s'il est à la bonne place ou pas (modèle de l'instruction publique), alors que pour moi ce fait nous est donné, il détermine directement le résultat atteignable et il faut le traiter tel quel en essayant de le comprendre. Je pense que la distinction tient à des conceptions épistémologique opposées et au fait que je me place en tant que sociologue, "observateur" pourrait-on dire, et non en politicien ou normateur (peu me chaut, donc, ce que la démocratie prévoit ou pas). Est-ce que je me fais comprendre (à défaut d'emporter l'adhésion), ou bien je dis encore des trucs complètement abscons (voire bidons...) ? Quant aux gerbilles émotives... je t'en laisse la pleine responsabilité !! ;-)

Enro > Et le point de rencontre entre les deux vues? La prise en compte, en parallèle à la sensibilisation? On doit pouvoir trouver un terrain d'entente quelque part, non?

Timothée (merci pour la main tendue !) > Ce terrain d'entente, c'est le dialogue, la co-construction entre experts et profanes ! Aucun n'est plus légitime que l'autre, chacun a des choses à apporter et ils construisent ensemble le projet de géothermie et, plus largement, la société techno-scientifique qu'ils désirent...

Bonjour,

Peut-être peut-on conseiller à Ugn la lecture de Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique de Callon, Lascoumes et Barthes. L'impact que peut avoir le citoyen dans la re-définition d'un projet, son rôle possible dans la co-construction de certains savoirs, y sont très bien décrits et illustrés.

Sans oublier naturellement tout ce qu'Enro retranscrit et commente dans son thème démocratie scientifique.

Lu Michel Callon. Très intéressant. Quelques remarques :

L’homme dit lui-même en conclusion que la pertinence des trois modèles dépend du domaine de connaissance. Celui de l’instruction publique est donc loin d’être disqualifié. On ne va pas organiser de débat participatif sur la rotation des astres dans le système solaire, me voilà rassurée !

Sur le modèle 2 : Je trouve un peu curieux le rapprochement fait entre le débat public sur les enjeux éthiques liés à la science (ex : le clonage) et le rôle du public comme réseau d’observateurs et d’informateurs pour l’étude d’un problème scientifique (les bergers riverains de l’usine de retraitement nucléaire). L’idée que « la science produite dans les laboratoires est au mieux incomplète, au pire irréaliste » et qu’elle doit donc être complétée par les « observations et connaissances indigènes » décrit pour moi, de manière faible même, la nécessité du naturalisme et du raisonnement inductif dans la quasi-totalité des problèmes environnementaux. Le recueil des informations du « terrain » doit d’ailleurs être la source, et non pas seulement le complément, de la science-laboratoire. Appliqué à des problèmes ayant une composante humaine, cela donne que « l’antidote n’est pas la formation, mais la prise de parole ». C’est ce que je fais tous les jours dans mon usine, à propos des pannes machines, des accidents du travail, et autres anomalies produit, et effectivement, ça marche.

Quand au modèle 3, la fameuse co-production des savoirs, il semble s’appuyer sur le seul exemple des maladies orphelines. Pour remarquables que soient les résultats obtenus scientifiquement et humainement, il ne s’agit pas moins d’un contexte extrêmement particulier. J’ai du mal à en saisir la généralité, et je serais ravie d’être éclairée.

Ne faut-il pas distinguer le mode de production du savoir et le mode de résolution des conflits d’intérêts liés aux projets technologiques ? Faire du mode participatif un idéal et même un impératif pour la production de savoirs est sûrement justifié au moins dans certains domaines, dont très certainement les problèmes environnementaux. Pour la résolution d’un conflit d’intérêt, même à composante technique, l’exercice collaboratif est souhaitable mais trouvera sa limite à l’égoïsme des participants – NIMBY ! Et la co-construction du savoir s’en trouvera à mon avis, dégât collatéral, empêchée.

En tout cas, merci beaucoup pour le débat. C’est très intéressant. A quand un vrai café ?

ugn > Merci d'abord d'avoir pris la peine de te pencher sur ce qui soutient mes arguments… A propos du modèle 2, l'idée n'est pas tant l'ancrage nécessaire de la science dans la réalité mais le fait que le type de connaissances qu'apporte la science n'est pas nécessairement traduisible ou utile dans le monde "réel". Dans le cas des bergers relaté par Brian Wynne, les scientifiques proposaient des valeurs moyennes. Or, ce qui intéressait les éleveurs et ce qu'ils voyaient eux-mêmes sur le terrain, c'était des comportement ponctuels de leurs bêtes (à tel endroit elles font ci, à tel autre elles font ça). Dans ce cas, c'est le dialogue qui a permis d'avancer de manière constructive — pour enrichir et compléter la connaissance scientifique. Enfin, le modèle 3 en est encore à ses balbutiements. Au-delà des associations de malades, je pense qu'on pourrait l'appliquer aussi aux logiciels libres, voire dans d'autres domaines plus académiques en faisant entrer la société civile dans les conseils scientifiques des universités ou en multipliant les boutiques de sciences...

Je signale la sortie du premier numéro de la Revue d'Anthropologie des Connaissances dont l'ambition est de comprendre aussi ces aspects de la relation entre la science, les connaissances et la société. Je signale par exemple l'excellent article de JP Poitou qui pointe certains jalons de cette anthropologie des connaissances. Voir aussi le site de la Société d'Anthropologie des Connaissances.